突然の災害、あなたは本当に「備え」ができていますか?

特に60代以降のシニア世代は、体力や健康面で不安を感じやすく、災害に備えて防災グッズの見直しが欠かせません。

「何を用意すればいいの?」「最低限で大丈夫?」そんな声にお応えして、本記事では一人暮らし・二人暮らしのシニアに向けて、本当に必要なものだけを厳選してご紹介します!

100均アイテムの活用法や持病の場合の備え方、緊急用連絡先の工夫など、ムリなく始められる防災対策をわかりやすく解説しますね・・!

60代から考える防災意識|シニアに必要な備えとは?

60代になると、30代、40代などに比べ、明らかな体力の低下や持病なども少なからず出てきます。それでも、防災意識を少しずつ高めれば、災害に備えた安全度を無理なく上げることができるのです。ここでは、一人暮らし・二人暮らしのシニアでも続けやすい「本当に必要なもの」のそろえ方を紹介します。

なぜ今?シニア世代こそ備えたい3つの理由

- 避難に時間がかかりやすい

- 夜間や雨天はさらに移動が大変です

- 持病の場合のリスク

- 服薬中断が命に直結することも

- 家族と離れて暮らすケースが増加

- 連絡手段の確保が安心材料になりますね!

防災意識は“暮らしの中”で育てるもの

防災と聞くと大げさに感じるかもしれませんが、日々の生活の中に少しずつ取り入れるだけで十分です。

- 「お水を多めに買っておく」

- 「携帯の充電は寝る前に100%にする」

- 「チェックリストを冷蔵庫に貼っておく」

- 「家族に避難先を共有しておく」

実はこれ、すべて“防災意識”なんですよ!

続けるコツは「小分け購入」と「家族共有」

- 月1回、日用品を買うついでに1品ずつ補充

- 100均で見つけた便利グッズは写真を撮り、緊急用連絡先グループへ送信

- リュックの中身を半年ごとに総入れ替えし、使い方を家族と再確認

「ムリなく・少しずつ」が合言葉です。今日できる小さな備えが、明日の安心につながります。さあ、あなたも一歩踏み出してみませんか?

人暮らしシニアの鉄則です。今日1つでもグッズを揃えれば、明日の安心にぐっと近づけますよ!

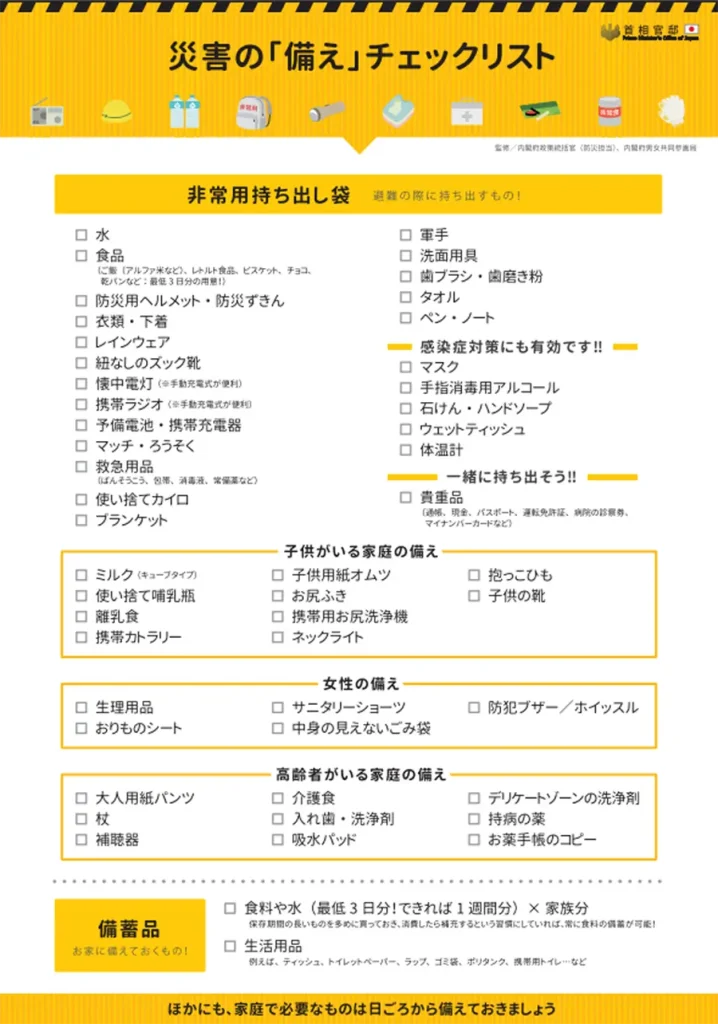

首相官邸の「災害の “備え” チェックリスト」

一般的にはなりますが、日本政府が推奨している「災害の “備え” チェックリスト」を紹介しておきます。

ワンポイントアドバイス

シニア世代にとっての防災って「命を守る」だけでなく「生活を守る」ことなんです。災害時の避難生活では、急な環境の変化が大きな負担になることもありますよね。

だからこそ、普段から愛用しているタオルや使い慣れた補助具など、「いつもの生活」を少しでも続けられる工夫が必要になります。つまり、心と体のストレスを最小限に抑えることが、本当に重要な備えなんですよ。

必要なものだけを厳選|シニア向け防災リュックの中身とは

「何を入れたら正解?」と悩みがちなシニア世代。でも実は、防災グッズは“軽く・取り出しやすく”が合言葉なんです。ここでは防災意識を高めつつ、必要なものだけを厳選したリュックの実例をご紹介しますね。

これだけは外せない4つの基本セット

- 命を守る水と食

- 500 ml保存水×4、カロリーバー×3 → 100均のソフトボトルに移すと軽量化

- 情報・連絡

- 手回しラジオ、モバイルバッテリー、緊急用連絡先カード

- 体調管理

- 常備薬7日分、マスク、アルミブランケット

- 病気場合は薬を「朝・昼・夜」で小袋に分けると飲み忘れ防止

- サッと避難アイテム

- ホイッスル、LEDライト、軍手、携帯トイレ

防災リュックは「自分仕様」にカスタマイズ

📌 試してほしいのが「自分の生活に合わせた防災リュック」を作ることです。

| 持ち物カテゴリー | 例 | ポイント |

|---|---|---|

| 食料・飲料 | 飲料水・栄養ゼリー | 軽くて食べやすいものを |

| 衛生用品 | ティッシュ・マスク | 衛生維持に重要 |

| 医療品 | 持病薬・お薬手帳 | 忘れずに! |

| 情報ツール | メモ帳・連絡先一覧 | 家族と共有しやすく |

小分け袋や仕切りを使うと、見やすくて使いやすくなりますよ!

家族と共有して“生きたリュック”に

- LINEで中身を写真共有:離れた家族も状況がわかり安心

- 季節ごとにアイテムを入れ替え:夏は塩分タブレット、冬はカイロ

- 半年ごとに“使い方タイム”:ラジオや懐中電灯を一緒に操作してみる

定期的な中身の確認が自分に合った防災に!

- 日用品の買い足し日に1品置き換え

- 期限が近い食品は普段の食事で消費→同量を補充

- チェックリストをリュック表面に貼り、赤ペンで更新日を記入

つまり、軽く・分かりやすいリュックがシニアの命綱。今日1つでも入れ替えれば、明日の安心がぐっと高まりますよ!

ワンポイントアドバイス

防災リュックは、重すぎると避難の妨げになってしまいます。そこで浮かび上がるのは、「本当に3日間生き延びるために必要か?」という視点なんです。水や食料は必要最低限にして、それよりも持病の薬や体温調節できる防寒具など、命と健康に直結するものに特化して厳選することが大切なんです。

「本当に必要な物だけ」を入れることです。軽さこそ命を守る秘訣・・・。だから、欲張らず厳選することが大事なんですよ!少しずつ見直せば、あなただけの安心リュックが整います。

持病がある場合の備え方|薬や医療グッズの準備リスト

シニア世代にとって、災害時の備えで特に見落としがちなのが「病気場合の対応」です。普段は当たり前に飲んでいる薬も、非常時には手に入りづらくなりますよね。だからこそ、防災グッズには“自分専用の医療セット”を用意しておくことが大切なんです・・・。

まず備えるべきは「常備薬」とその保管方法

持病がある方にとって、欠かせないものがいつものお薬…。当たり前のものが手に入らないことも考えられます。以下のようなセットで備えておきましょう。

- 毎日服用している薬(7日分以上)

- お薬手帳のコピーまたは写真

- 服用タイミングメモ(朝・昼・夜)

- 緊急用連絡先を書いたカード(主治医・家族)

ポイントは、薬はチャック付き袋に「日付ごと」に分けておくこと。迷わず服用できますし、他人に頼むときも安心です。

医療グッズは“自分仕様”にアレンジを

📌 一般的な救急セットだけでなく、「自分に必要なもの」を加えるのが重要なんですよ。

| グッズ名 | 理由 | 100均で代用できる? |

|---|---|---|

| 体温計 | 発熱の判断ができる | ○(簡易タイプ) |

| 血圧計 | 高血圧の方に必須 | △(簡易型あり) |

| マスク・手指消毒 | 感染予防・衛生対策 | ○ |

| 湿布・塗り薬 | 関節痛や外傷に対応 | ○ |

| 点眼薬・吸入薬 | 呼吸器系に不安のある方に | ×(要処方) |

使い慣れた道具をそろえておくと安心感が違いますよ!

リュックには「すぐ使うセット」と「補充用」に分けて

📌 避難先で焦らないためにも、リュックの中身はシンプルかつ実用的に。

- すぐに取り出したい薬類 → 外ポケットやサイドポーチに

- 補充用や予備薬 → 防水ポーチにまとめて本体の中へ

さらに、防水ケースやジップ袋で仕分けしておくと、取り出しやすくて便利です。

家族と共有しておくともっと安心

📌 自分ひとりで不安なときこそ、家族の支えが心の支えになります。

- 「この薬は毎朝、7時に飲んでるんだよ」などの情報を日頃から共有

- 主治医の連絡先や病歴も緊急用連絡先カードに記入しておく

- チェックリスト形式で中身を確認し、写真を共有しておくのもおすすめです

つまり、持病があっても「自分らしく備える」ことが、シニアの防災意識の第一歩。必要なものを見直して、明日からの安心につなげていきましょうね!

ワンポイントアドバイス

何よりも重要なのは、「おくすり手帳のコピー」を必ず非常用持ち出し袋に入れることなんですね! 災害時はかかりつけ医に行けない可能性もありますから、自分の飲んでいる薬の情報が一目でわかるようにしておくことは、命を守る上で極めて重要です。それどころか、予備のメガネや補聴器の電池など、日常の医療・福祉機器の予備もリストに加えて準備しておくと安心度がぐっと高まりますよ。

こんな記事も読んでみてね!

100均でも揃う!|コスパ重視の防災アイテム活用術

「防災グッズって特殊だから、なんだか高そう…」と感じやすいものですが、でも実は100均でも十分頼れるアイテムがそろうんです。しかも、シニア世代にとってうれしいのは「軽くてシンプル」「すぐ使える」こと。防災意識を高めるためにも、まずは気軽にそろえてみましょう!

100均で揃えておきたい基本の防災グッズ

意外かもしれませんが、100円ショップは防災アイテムの宝庫です。特に「必要なもの」に絞れば、コスパも◎。

- LEDライト(単三電池式)

- 携帯用トイレ(1回分ごとに個包装)

- 圧縮タオル&ウェットティッシュ

- ビニールポンチョ&アルミブランケット

- 携帯用スリッパ&アイマスク

- ポケットラジオ(※一部店舗で販売)

つまり、1つずつ揃えればたった10点で1,000円以下。気軽に始めやすいですよね!

「シニア目線」で選ぶともっと使いやすい!

📌 60代以降に必要なのは、“使いやすさ”と“軽さ”・・

| アイテム例 | 選ぶときのコツ | リュックへの収まり |

|---|---|---|

| タオル | 圧縮タイプなら軽くて省スペース | ◎ |

| 食器 | プラスチック素材が軽くて安心 | ○ |

| 携帯トイレ | 男女共用・におい対策つきがベスト | ◎ |

| 手回しライト | 持ち手が大きめのものが◎ | △(少し重い) |

こうして見ると、リュックにもすっきり収まるものばかりなんです。そう…、リュックだって、使わなくなってしまったもので十分。いつも利用するわけではないですからね・・・!

病気がある場合の工夫も100均で

📌 病気場合は薬やケア用品の整理がカギ。

- 薬ケース(曜日別):服用時間ごとに小分けできて便利

- チャック付き袋:点眼薬や塗り薬の保管に最適

- マジックペン&ラベルシール:名前や使用方法を書いておける

- ビニールポーチ:湿気から守れて中身が見えるのも◎

つまり、日常の延長で防災対策できるのが100均の強みなんです。

チェックリストと家族共有で“使える備え”に

買ったら終わりではなく、「定期的にチェック」が大切。チェックリストに書き出して、家族とも共有しておくと安心です。

- 使ったアイテムに✓を入れる

- 季節ごとに中身を入れ替える

- 緊急用連絡先カードを一緒に入れておく

特に「半年に一度の見直し」がポイント。習慣化すればムリなく続けられますよ!

ワンポイントアドバイス

防災アイテムは高価なものばかりを揃える必要はありません。例えば、アルミのレジャーシートは防寒・防水に使えますし、携帯トイレや手回し充電器の簡易版も100円ショップで見つかったりします。そこで浮かび上がるのは、必要な機能を安価で代用するという発想なんです。

つまり、完璧を求めすぎず、まずはできることから少しずつ揃えていくことが、継続できる防災につながるんですね!

万が一に備えるチェックリスト|自分用にカスタマイズしよう

「何から始めたらいいの?」と感じたら、チェックリストを作るのが近道です。紙でもスマホでもOK。まずは防災意識を“見える化”することから始めましょうね。

チェックリスト作成3ステップ

- 必要なものを全出し

- 家にある防災グッズや日用品をテーブルに並べる

- カテゴリ別に仕分け

- 「飲料・食料」「衛生」「情報」「医療(病気場合)」など

- 優先順位を付ける

- 上から順に“今日そろえる”“来週買う”など期限を決める

上から順に“今日そろえる”“来週買う”など期限を決める

ポイントは、書き出すと抜けが一目瞭然になるところ。慌てず取り組めますよ!

生活スタイル別カスタム例

| スタイル | 優先アイテム | 100均で代用 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 一人暮らし | LEDライト・カセットコンロ | ◎ | 軽量重視でリュック1つに |

| 二人暮らし | 保存水2L×6本・簡易トイレ4回分 | ○ | 水は玄関と寝室に分散 |

| 持病あり | 7日分薬・血圧計 | △ | 薬は時間別に小袋へ |

| ペット同居 | ペットフード3日分 | △ | 餌皿は紙皿で代用 |

つまり、同じ60代でも環境が違えば「必要なもの」は変わるんです。表を参考に、自分仕様へ書き換えてみてください。

家族と共有して“生きたリスト”に

- 緊急用連絡先をリストの一番上に記入

- 写真に撮り、離れて暮らす家族へLINE送信

- 半年ごとに“使った物に✓”→買い足しを忘れません

続けられる小ワザ

- 100円ノートを“防災専用メモ”に。買い物メモを挟むと無駄なし

- 見直し日は「年2回の健康診断日」にセット。防災意識と健康管理を同時にチェック

- 100均のマグネットシートで冷蔵庫にペタッ! 家族全員がすぐ見られる仕組みです

要するに、チェックリストは“あなたの暮らしの取扱説明書”。作って終わりではなく、更新を楽しむことで本当の安心につながりますよ。今日5分だけでも書き始めてみませんか?

ワンポイントアドバイス

ここで注目すべきは、防災チェックリストは、ネットの情報そのままでは不十分だという点です。なぜなら、住居の環境や健康状態は人それぞれだからです。

「自宅周辺の危険な場所はどこか?」「自分がすぐに手に取れる場所に何が必要か?」など、自分自身の状況に合わせてリストをカスタマイズすることが、いざという時の行動に直結します。つまり、あなた専用のリストを作ることが、命を守る鍵になるんですよ。

就寝時の災害にも備える|災害は時間を選ばない…

私たちは「眠っている時間」こそ、もっとも無防備になりがちです。けれど実は、災害の約4割が深夜~早朝に発生しているというデータもあるんですよ。つまり、就寝中に起きた災害への備えが、命を守るカギになるということなんです。そこで今回は、60代以上のシニア世代にも無理なくできる「寝ている間の防災対策」をご紹介します。

枕元に置いておきたい“夜用”防災グッズ

📌 まずは、夜間の避難に必要なものを、すぐ手が届く位置に準備しましょう。

- 頑丈な靴(割れたガラス対策に)

- 懐中電灯(LEDの小型タイプが便利)

- 手動充電ラジオ or モバイルバッテリー

- 小さめの防災リュック(夜間専用にしても◎)

- 緊急用連絡先のカード

- 水・簡易食(高齢者は脱水しやすいため)

当サイトから特にオススメしたいのが、靴と懐中電灯なんです…。

就寝時に大きな災害に見舞われた場合、まずそばにあって助かるのが“丈夫な靴”と“懐中電灯”。例え家の中であっても、ガラスが散乱したり、床が危険な状態になっている場合があります。懐中電灯もなく、慌てて素足で居間やキッチンに行った場合、足を怪我する確率が高くなります。いきなり避難できなくなってしまいますからね・・・。

夜に強くなる寝室のつくり方

次に大切なのは「寝室そのものの安全性」です。夜間の行動は暗く、思わぬ転倒やケガも起きやすいもの。ちょっとした工夫で、被害を大きく減らせますよ…

- 家具の固定(突っ張り棒や転倒防止グッズ)

- 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る

- ベッドサイドに懐中電灯・笛・靴を設置

- 常夜灯や人感センサーライトの導入

こうして見ると、夜こそ防災意識が問われる時間帯とも言えるのです。

「寝る前ルーティン」に防災を組み込もう

📌 ちょっとした習慣が、防災力を育てます。

| 習慣 | 目的 | タイミング |

|---|---|---|

| 携帯を充電満タンにする | 停電対策 | 就寝前 |

| チェックリストで夜の持ち物確認 | 忘れ物防止 | 毎晩 |

| 避難経路を軽くイメージ | 混乱防止 | 布団に入る前 |

| 家族との安否確認方法を話しておく | 家族の連携強化 | 週に1回 |

そんな、「夜に備える」習慣ができれば、昼の防災も自然と整ってくるんですよ。

持病がある方は“夜用薬ポーチ”を忘れずに

災害時には、病院にすぐ行けないことも多いですよね。病気の場合は、夜間の薬が命綱になることも。

- 就寝前の薬は1回分を「すぐ取れる場所」に常備

- お薬手帳のコピーをリュックや枕元に

- 服用時間を記したメモを家族に渡しておく

こんな“夜だけ”の対策こそが、自分を守る力になります。

ワンポイントアドバイス

実は意外なことに、多くの災害は就寝中に起きるリスクがあります。そこで問題となるのは、暗闇の中でどう動くかです。

そこで浮かび上がるのは、寝室の枕元に「懐中電灯」と「スリッパや靴」を置くというシンプルな工夫なんです。暗い中でガラスの破片などを踏むのを防ぎ、すぐに光を確保できるという小さな行動が、あなたの命を守ることにつながるはずです。

こんな記事も読んでみてね!

家族とのつながりが命を守る|緊急用連絡先の準備と共有

もしもの時に一番大切なのは「つながり」。停電でスマホが使えなくても、家族や支援につながる情報が残っていれば安心できますよね。そこで今回は、60代の方でもムリなく作れる 緊急用連絡先 の整え方をまとめました。ポイントは “持ち歩きやすく、誰でも読める形にする” ことです。

まずは連絡カードを作成しよう

大きな災害の場合は、着の身着のまま避難する場合もあります。自分の身分や情報がが分かるカードをリュックに用意しておきましょう。万が一の場合でも安心です。

- 氏名・生年月日・血液型

- 主治医名・持病/アレルギー(病気場合)

- 家族・近隣の連絡先(自宅/携帯/LINE ID)

- 避難先や集合場所のメモ

100均 の名刺サイズカードに油性ペンで書き、防水ケースへ。リュックの外ポケットに入れるとサッと取り出せます。

共有すれば “迷わない” 連絡網に

| 共有方法 | 必要なもの | Tips |

|---|---|---|

| スマホ写真 | カメラアプリ | データ化して家族LINEで送信 |

| 冷蔵庫貼付 | マグネットシート | 訪問介護者もすぐ確認 |

| リストバンド | IDバンド | 名前と電話だけでも効果大 |

チェックリストに「更新日」を入れておくと、期限管理も簡単ですよ。

防災グッズと一緒に保管するコツ

- 連絡カードを防災グッズ袋の最上部へ

- 必要なもの(薬・保険証コピー)と一緒にチャック袋へ

- 家族の人数分を色分けすると取り違え防止に

紙の連絡先を作っておく

災害の種類や大きさによって、スマホが使えない場合もあります。また、電源が遮断された場合、充電ができなくて、スマホが役に立たない場合も考えられます。そんな時、大切な人の携帯電話番号を覚えていますか?

スマホがないと連絡先がわからないなんてことのないように、大切な人の連絡先を紙で作り、リュックに入れておきましょう。

定期見直しで“生きた情報”を保つ

- 半年ごとに電話番号を確認 → 古いカードは破棄

- 介護サービスやご近所サポーターも追記

- 「健康診断日=連絡先更新日」と決めると習慣化しやすいです

防災意識を高める最短ルートは「情報を共有し、手が届く場所に置く」こと。今日カードを1枚書くだけで、明日の安心がぐっと大きくなりますよ!

ワンポイントアドバイス

忘れてならないのは、災害時に電話回線はパンクしやすいということです。そんな時のために、「災害用伝言ダイヤル(171)」の使い方を家族で練習しておくことなんですよ!そして何より、離れて暮らす家族間でも、集合場所や安否確認の方法を事前に話し合っておく必要があります。つまり、デジタル・アナログ両方の連絡手段を共有し、お互いに安心して過ごせるようにしておくことが大切なんですね。

継続できる備えが大切|ムリなく防災意識を高める習慣づくり

防災は「一度やって終わり」ではなく、「少しずつ続けていくこと」が大切なんです。特に60代以降のシニア世代にとっては、無理せず、生活の中に自然と取り入れることが、防災対策を長く続けるコツになるんですよ。だからこそ、今回はムリなくできる習慣づくりをご紹介します。

“ちょっとだけ”を積み重ねる意識づけ

📌 小さな行動でも、毎日続けることで防災意識は自然と高まります。

- テレビで災害のニュースを見たら「うちは大丈夫かな」と確認してみる

- 月のはじめに防災グッズの賞味期限や乾電池をチェックする

- ゴミ出しのついでに、非常持出しリュックの場所を思い出してみる

つまり、小さな一歩が大きな備えにつながるということなんですね。

こんなスケジュールなら続けやすい!

| 項目 | 頻度 | 目安にする日 |

|---|---|---|

| 非常食・水のチェック | 月1回 | 月初め・通院日など |

| リュックの中身確認 | 季節ごと | 衣替えタイミング |

| 緊急用連絡先の確認 | 半年ごと | 誕生日や記念日 |

| 持病の場合の薬補充 | 毎月 | 処方箋受け取りのついで |

日常と結びつけておくと、習慣化しやすくなるんです。

100均でできる“習慣化”のアイデア

📌 継続のコツは、「見える化」すること。100均グッズを活用するとラクですよ!

- チェックリスト付きのメモ帳で「できたらチェック」

- 日めくりカレンダーに「防災」の文字を書いておく

- 整理ボックスを色分けして必要なものをひとまとめに

「目に入る場所にある」というだけで、意識が変わってきます。

家族と話す時間が防災につながる

📌 防災について家族と話す時間を設けるのもおすすめです。

- お盆や年末など、集まる機会に「非常時どうする?」を話題にする

- 離れて暮らす子どもに「リスト作ってあるよ」と伝えておく

- 孫との会話に「防災ゲーム」を取り入れるのもいいですね

こう考えると、家族との会話が、自然な形で備えにつながっていくんですよ。

つまり、防災の習慣づくりに必要なのは「がんばりすぎない工夫」なんです。今すぐ全部そろえなくても大丈夫。まずは、できることから一つだけ始めてみてくださいね。それが、明日の安心につながるはずです。

ワンポイントアドバイス

そして究極的には、防災は「特別なイベント」ではなく、「日常の習慣」にすることが最も大切なんです。例えば、毎月1日に防災グッズの消費期限をチェックする、買い物ついでに備蓄品を一つ追加するなど、小さな習慣を取り入れてみませんか?そうすることで、いつの間にか備えが万全になりますし、肩の力を抜いて継続できるからこそ、いざという時に役立つ意識が育っていくはずですよ。

一人・二人暮らしのシニアが揃えたい防災グッズで よくあるQ&A

いかがでしたか?

60代からの防災は、「たくさん揃えること」ではなく、「必要なものを無理なくそろえること」がポイントです。

特にシニアの一人暮らしや二人暮らしでは、持ち運びやすさや、体調を考えた備えが欠かせません。

「防災リュックの中身って?」「持病があっても大丈夫?」といった疑問にも、チェックリストや実例を交えながら具体的にご紹介しました。

また、家族との連絡手段や、100均で手軽にそろう防災グッズも、日常の延長線上で始められるのが魅力です。

つまり、防災意識は日々の中で育てていくもの。

今日からできる小さな一歩が、未来の安心につながっていきますよ。

あなたや大切な人のために、ぜひこの機会に“できることから”始めてみてくださいね。